土砂災害特別警戒区域(通称レッドゾーン)に指定された土地の減価率は、公的資料では評価額のおおよそ10〜30%程度減額されます。しかし、実際の取引の世界では50~70%の減価率となることもございます。今回は主な根拠や減価率の決定プロセスについて、具体例を出しながらご紹介します。

レッドゾーンの減価率と根拠

土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)は、土砂災害防止法に基づき「急傾斜地の崩壊などで住民等の生命または身体に著しい危害を生ずるおそれがある区域」として、都道府県知事が指定します。指定区域では建築物の構造制限や特定開発行為への許可制などが課せられ、行政法令による利用規制が土地の価格に直接マイナス影響を与えます。

この影響は二つの観点から明確になります。

① 建築・開発規制による減価

レッドゾーンの土地は、建築基準法による安全確保義務(ex.壁面強化や基礎強化)など費用負担や再建築規制が特に厳しくなります。これによって住宅や事業施設の開発コストが通常より高くなり、事実上一般市場では使いづらいとして需要が大きく減退します。買主側はこのリスクを予見し、相場よりも安価でしか購入しない傾向が強まります。

② 市場性の減退

都市計画や災害ハザードマップの公表、告知義務の徹底などにより、レッドゾーン物件は取引時にも「災害リスクが顕在化」し、一般消費者や事業者は慎重姿勢を強めます。とくに住宅用地の場合、金融機関の融資基準が厳しくなるほか、物件の売買期間が長引き、周辺相場よりも1割以上安くしなければ需要が集まりません。

③ 減価率の実務基準

-

固定資産税や相続税評価では、国税庁・市町村などが公式に「特別警戒区域補正率」を設定している場合が多いです。具体的には、区域の地積割合や周辺相場を元に下記補正率が適用されることが通例です。

新設された財産評価基本通達20-6の本文ではこのように記されております。

【財産評価基本通達20-6】

土砂災害特別警戒区域内(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成 12 年法律第 57 号)第9条((土砂災害特別警戒区域))第1項に規定する土砂災害特別警戒区域の区域内をいう。以下同じ。)となる部分を有する宅地の価額は、その宅地のうちの土砂災害特別警戒区域内となる部分が土砂災害特別警戒区域内となる部分でないものとした場合の価額に、その宅地の総地積に対する土砂災害特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じて付表9「特別警戒区域補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額によって評価する。

【付表9】補正率表

特別警戒区域の地積/総地積 補正率 0.10以上 0.90 0.40以上 0.80 0.70以上 0.70

| 特別警戒区域指定面積 / 総画地地積 |

50%未満 10%以上 |

50%以上 |

|---|---|---|

| 補正率 (評価額に乗ずる) |

0.9 |

0.8 |

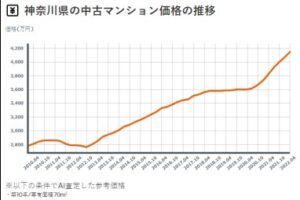

このように、指定区域の土地面積が評価対象地全体のどれだけを占めるかで減価率は変動します。実際の評価では区域割合と市場の実勢価格データを組み合わせて補正します。

④ 市場の実態と追加考慮

不動産鑑定評価の現場では、レッドゾーン指定地の減価率を算定する際、必ず実際の売買成約事例(指定地と非指定地の比較)や、その地域固有の市場動向も総合的に参照します。傾斜地、擁壁、再建築の可否、金融機関の融資姿勢といった、土地の個別条件も現地調査やヒアリングを通じて丹念に調べる結果、減価率は一般的な目安(10~30%)だけでなく、非常に高い専門的判断が加わるのが鑑定評価の特徴です。

標準的には都市計画や災害リスク、市場需給、法令規制などが価格減価要因となり、10~30%程度の減価率補正が適用されるケースもありますが、これはあくまで“画一的”な基準に過ぎません。実務の現場では「車が入れない立地」「擁壁が必要な傾斜地」「再建築が極めて困難な条件」などが重なれば、50~70%もの減価率でようやく買手が現れる事例も少なくなく、地域や個別条件により価格形成が大きく変動するのが現実です。

したがって、土地の適正な売買価格や税務評価を知りたい場合には、単なる制度上の補正率だけでなく、その土地の現況・需給・取引事例など、多角的かつ専門的な分析が不可欠です。減価率は“一律”ではなく「個別性がきわめて重要」ですので、ご相談は不動産鑑定士にご依頼ください。

コメントを残す