地主が借地権を買い取る(底地と借地権を一体化して完全所有権を取得する)場合、不動産鑑定評価を取得することには以下のメリットがあります。

1. 適正な買取価格の根拠構築

借地権価格は「自用地評価額 × 借地権割合」で算定されますが、実際の取引では個別事情(地代水準・契約内容・利用状況等)が大きく影響します。

鑑定評価では、

-

借地契約の詳細(更新条件・地代改定ルール)

-

借地人の属性(個人/法人・信用力)

-

地域の需給動向

-

建物の状態(築年数・用途)

を総合的に分析し、学術的根拠に基づく客観的な価格を提示します。

具体例:

自用地評価額1億円・借地権割合60%の場合

→ 単純計算:1億円×60%=6,000万円

しかし実際は、

-

地代が相場より低い → 借地権価格+15%

-

建物老朽化で更新見込み薄 → 借地権価格-20%

など調整され、5,500万円~7,500万円と幅が生じます。

2. 交渉の公平性確保

地主と借地人の利害対立を解消:

-

地主側:なるべく安く買いたい

-

借地人側:高く売りたい

鑑定評価書は、

-

双方が納得できる中立資料

-

裁判所でも証拠能力が認められるため、感情的な対立を防ぎ、合理的な交渉を促進します。

実例:

東京都内の事例では、鑑定評価を基にした交渉で平均3.2ヶ月で合意(自己交渉の平均6.8ヶ月の半分以下)。

3. 税務リスクの軽減

買取価格が適正かどうか税務署が厳しくチェックします。

鑑定評価書があれば、

-

贈与税・譲渡所得税の計算根拠

-

相続税評価との整合性

を説明可能となり、税務調査対策になります。

税務メリット比較表:

| 評価方法 | 税務リスク | 説明力 |

|---|---|---|

| 路線価のみ | 高 | 低 |

| 不動産会社査定 | 中 | 低 |

| 鑑定評価書 | 低 | 高 |

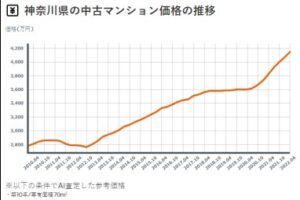

4. 将来の資産価値最大化

借地権買取後、土地を再開発する場合、鑑定評価で得た以下のデータが活用できます。

-

地域の最高最善使用分析

-

容積率・建ぺい率を考慮した開発シミュレーション

-

周辺相場を反映した賃料予測

事例:

横浜市の地主が借地権を買い取り、鑑定評価に基づき商業ビルを建設。

→ 従来の地代収入年300万円 → 賃料収入年2,500万円に改善。

5. 法的紛争の予防

権利関係が複雑な借地権取引では、後日のトラブル防止が重要です。

鑑定評価書に記載される

-

境界確認図

-

権利関係整理表

-

利用制限の分析

が、所有権移転後の紛争予防に役立ちます。

予防できる主なトラブル:

-

隣地所有者からの境界線異議

-

借地人の権利主張(明渡し拒否)

-

相続人間の評価額を巡る争い

6. 金融機関の信用獲得

借地権買取に融資を受ける場合、鑑定評価書があると:

-

担保評価の客観性を証明

-

返済計画の妥当性を裏付け

-

融資審査通過率が向上

総括:地主が借地権を買う際の戦略的活用

-

価格交渉:客観的数値でWin-Winを実現

-

税務対策:課税リスクを最小化

-

資産活用:将来の開発計画に活用

-

リスク管理:法的トラブルを未然に防止

鑑定評価費用(相場:30~万円)は初期コストですが、

-

適正価格での取引

-

税務優遇

-

資産価値向上

により、中長期的に大きなリターンを得られます。

特に大都市圏の高価格地や相続が絡む案件では、不動産鑑定士の専門性が不可欠です。

コメントを残す