建築費の高騰が主因でストップ・中断している再開発案件は全国で増えており、今後の不動産マーケットには供給面・価格面ともに大きな影響が及ぶ見込みです。

建築費高騰でストップした主な再開発案件

近年中止・延期が報じられた事例を挙げると、以下のような大型プロジェクトがあります。

-

中野サンプラザ再開発(東京都中野区)

事業費が当初1810億円から3500億円超に膨らみ、2025年春に計画が白紙撤回されました。コスト高に加えてオフィス需要の不安もあり、自治体・事業者双方が収益性に懸念を示したことが背景です。 -

津田沼駅南口地区再開発(千葉県)

着工前に計画中断。資材・人件費の高騰で建設収支が合わなくなり、収益見通しの悪化が最大理由です。 -

五反田TOCビル建て替え(東京都品川区)

2024年着工予定が2033年に延期されました。建築費上昇による収支悪化が主因で、営業継続の方針に転換。 -

北とぴあ再開発(東京都北区)

事業費が100億円→200億円に倍増し、閉業計画が事実上延期。 -

六町駅前開発(東京都足立区)

大手流通系の開発計画は「収支合わない」として撤退。

この他にも、名古屋駅周辺、船橋市立医療センターなど、資材・労務費高騰、生産性低下、円安、資材調達難(ウッドショック以降)など複合要因による計画見直し・停止が首都圏中心に相次いでいます。

建築費高騰がストッパーとなっている理由

各プロジェクトの計画が進行不可となった主因は、建築費の急激な上昇です。

-

「建築費指数は2015年比で約1.4倍」まで上昇し、資材(鉄骨・コンクリート・木材)、人件費、円安など複合要因で事業費が想定を大きく超過しています。

-

収益構造自体が崩れ、マンションやオフィスなど保留床の販売益で事業費をペイできなくなり、資金調達モデルが成立しない状況へ。

-

協力ゼネコンさえ「実行できる価格で請け負えない」と撤退・協定解除へ。

-

オフィス需要や住宅価格の高騰もリスク要因となり、計画自体の縮小や再検証を余儀なくされています。

今後の不動産マーケットへの影響

建築費高騰による再開発案件中止・延期は、今後のマーケットに複数の波及効果をもたらします。

1. 新規供給の減少

再開発遅延・中止が続くことで、都市部でも新築マンション・オフィス供給数は大きく減少しています。デベロッパーによる用地取得件数の減少、新築供給の絞り込みによって、都市部の不動産市場は新規物件不足に陥っています。

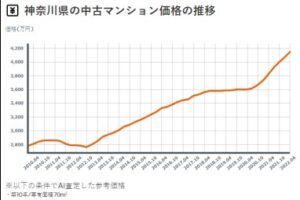

2. 価格の高止まり・中古シフト

供給減少と需要継続のバランス崩壊で、分譲マンションやオフィス賃料は値下がりせず高騰傾向にあります。その一方で、新築に手が届かない層の「中古物件」ニーズが顕著に拡大し、マーケットが中古主体にシフトする流れが加速しています。

3. 地域格差と都市機能の停滞

失速した再開発は、都市機能やインフラ更新遅延につながり“街の競争力”低下を招きます。中心地偏重・地方縮小のトレンドも強まり、人口流出や街の魅力低下に直結します。

4. 不動産価格のさらなる変動リスク

計画見直しが常態化することで、土地仕入れと事業化の長期化が進み、価格形成の不確実性が増します。既存資産へのリプレイスが進まず、売り手市場感が続く一方、金融・金利リスクが波及すれば調整局面も十分ありえます。

まとめ

2025年現在、建築費高騰を主因とした再開発案件のストップは至る所で顕在化しています。資材・人件費・円安といった複合要因が収益構造を圧迫し、自治体・民間事業者ともに計画を続行できなくなっています。今後は新規供給の伸び悩みと、中古シフト、地域格差や都市機能の停滞、さらなる価格変動リスクなど、複雑なマーケット変調を引き起こす可能性が高い状況です。

コメントを残す